“科学研究是充满乐趣的探险,它改变人们对世界的理解。”

——Bonnie Bassler

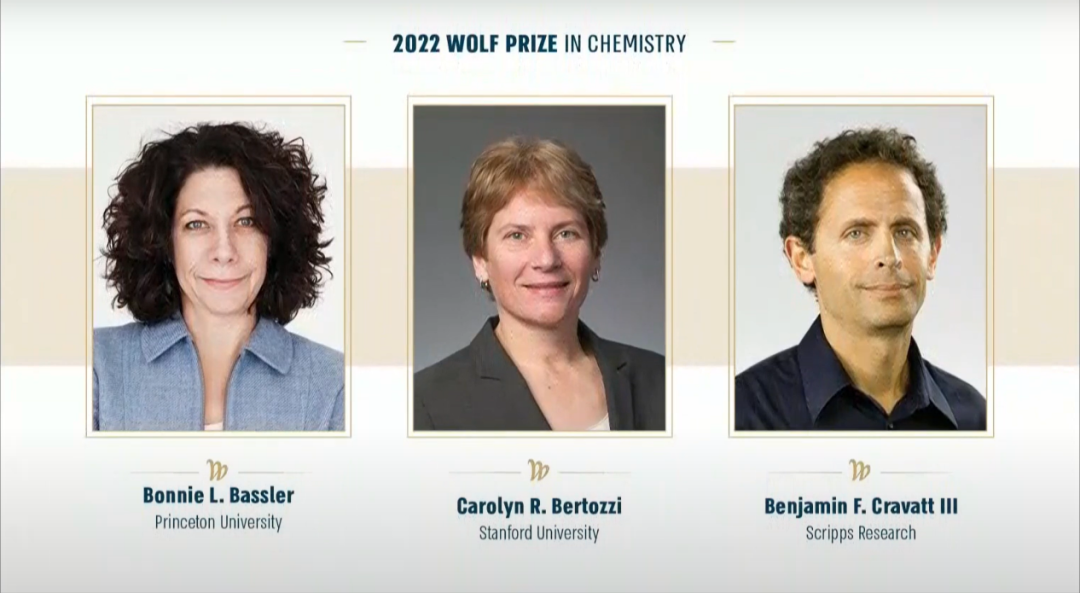

当地时间2月8日17:00,以色列沃尔夫基金会(the Wolf Fundation)公布了2022年度沃尔夫奖(Wolf Prize)获奖名单,其中化学领域的奖项分别颁发给普林斯顿大学的Bonnie L. Bassler教授、斯坦福大学的Carolyn R. Bertozzi教授和斯克里普斯研究所(Scripps Research)的Benjamin F. Cravatt III教授,以表彰他们在理解细胞通讯的化学原理方面、在发明化学方法来研究细胞通讯过程中糖类、脂质以及蛋白质的作用方面 所做的开创性贡献。

沃尔夫奖始颁于1978年,意在奖励对推动人类科学与艺术文明做出杰出贡献的人士。其科学类的奖项包括医学、农学、数学、化学和物理学,艺术类的奖项包括建筑、音乐、绘画、雕塑四大项目之一,是世界最高终身成就奖之一。截至今日,全球已有345名科学家和艺术家获此殊荣。

群体感应过程是细菌通过产生,释放,并监测特殊化学信号分子,以此感知其他细菌存在的过程。这一过程使菌群能够在群落尺度上调控基因表达,进而调控细菌行为,从而优化对环境的适应性。这种信号分子被称为“自诱导物(autoinducer)”。所有已知的群体感应过程都遵从一定的范式。首先,细菌的细胞内合成出小分子量的自诱导物。接着,通过被动的扩散或主动的分泌过程,自诱导物到达胞外;当细菌数量增加时,胞外的自诱导物浓度也随之增加。当胞外自诱导物浓度达到某个阈值后,自诱导物与相应的受体结合的可能性大大增加,从而触发信号转导级联反应,进而导致细菌群体水平基因表达的改变。通俗地说来,群体感应就是细菌之间的交流方式,自诱导物就是细菌的语言;不同的细菌使用不同的自诱导物,就像人类社会一样。Bassler教授还发现,有些细菌还能使用多种语言,和不同种群的细菌进行沟通,Bassler的工作增进了学界对种内和种间通讯、种群水平合作以及细胞水平信号转导与信息处理机制特点的理解,还催生了控制群体感应的合成药物。

经过三十年间Bonnie Bassler和领域内其他科学家的努力,现在我们了解到群体感应现象在细菌的世界中普遍存在。理解群体感应的过程能帮助临床微生物学家和工业微生物学家更好地治疗疾病或改造微生物,甚至可以帮助科学家们理解高等生物的演化。通过操纵群体感应,我们可以阻止细菌做我们不想要的事情,或者促进它们做我们希望它们做的事情。比如,通过干扰群体感应,医生可以应对耐药细菌引起的感染。换句话说,必要的时候我们可以让“坏菌”闭嘴,让“好菌”多说点。因此,Bassler的工作对开发新型抗微生物感染疗法以及研发下一代抗生素有诸多意义。

Bonnie Bassler的卓越工作受到了学界关注和认可,获奖无数。2006年和2007年,Bassler先后当选美国科学研究院、美国艺术与科学研究院院士,2015年6月,她获得素有“东方诺贝尔奖”之称的邵逸夫奖(生命科学与医学领域)。

除了投身于科研工作,Bassler教授也非常关心女科学家境遇问题。2015年3月,时任普林斯顿大学分子生物学系主任、HHMI研究员的Bonnie Bassler来到北京参加学术研讨会,会后参加了由颜宁教授组织的 “科学中的女性”恳谈会(“女科学家论坛”的前身),与年轻学子们分享自己在科研生涯中的收获与思考。

社科在线

社科在线